大腸がんの治療

治療について

大腸がんの治療には、内視鏡治療、手術、薬物療法、放射線治療などがあります。治療法は、がんの進み具合(病期)、全身状態、年齢、合併するほかの病気などを考慮して決定します。がんが切除できる場合は、内視鏡治療または手術を行い、切除できない場合は、薬物療法を中心とした治療を行います。よりがんが進行している場合は、総合的に治療方法を判断します。

内視鏡治療

内視鏡を使って、大腸の内側からがんを切除する方法です。治療の適応は、がんがリンパ節に転移している可能性がほとんどなく、一括でとれる大きさと部位にある場合です。がんの深さでいうと粘膜下層への広がりが軽度(1mm)までにとどまっているがんです。

内視鏡治療の長所と短所

開腹手術と比べて体に対する負担が少ない治療です。安全に行える治療ですが、出血や穿孔(穴が開く)が起こる場合もあります。治療のために入院が必要かどうかは、施設によって異なります。

切除した病変は病理検査を行い、がんの広がりの程度などを確認します。その結果、がんの深さや大きさが内視鏡治療の適応を超えており、リンパ節転移の危険性があることが判明した場合には、後日追加の手術が必要になることがあります。

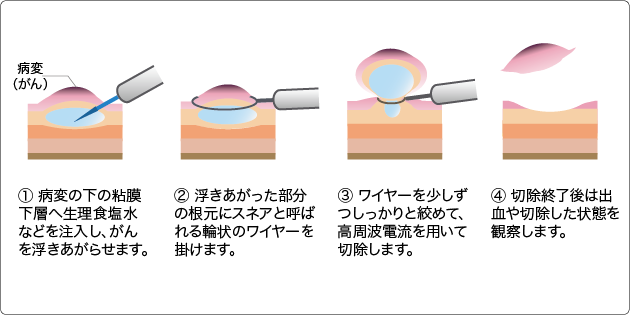

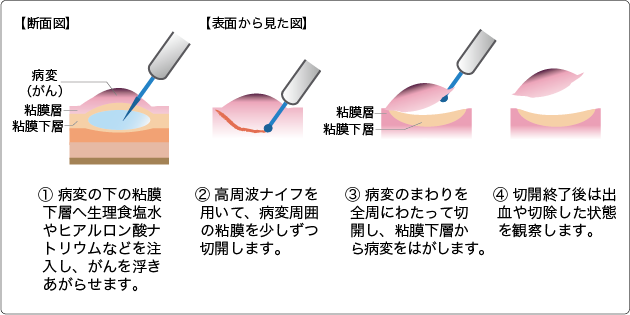

切除の方法

切除の方法には、内視鏡的ポリープ切除術(ポリペクトミー)、内視鏡的粘膜切除術(EMR)、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)があり、病変の大きさや部位、肉眼で見た形(肉眼型)、予測されるがんの広がりの程度などによって治療方法が決まります。

内視鏡的ポリープ切除術(ポリペクトミー)

主に、キノコのような形に盛り上がった茎がある病変に対して行われます。内視鏡の先端からスネアと呼ばれる輪状の細いワイヤーを出し、スネアを茎に掛けて病変を絞め付けて、高周波電流で焼き切ります。最近では高周波を用いないで、そのままスネアで切り取るコールドポリペクトミーという方法も行われています。。

内視鏡的粘膜切除術(EMR)

病変に茎がなく、盛り上がりがなだらかな場合は、スネアが掛けにくいため、病変の下に生理食塩水などを注入してから、病変の周囲の正常な粘膜を含めて切り取ります。

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

主にEMRで切除が困難な大きな病変に対しての治療法です。がんを浮きあがらせるために、病変の粘膜下層に生理食塩水やヒアルロン酸ナトリウムなどを注入してから、病変の周りや下を電気メスで徐々に切開し、はぎ取る方法です。EMRに比較すると、治療に時間がかかります。また、出血や穿孔などのリスクも少し高くなります。

手術(外科治療)

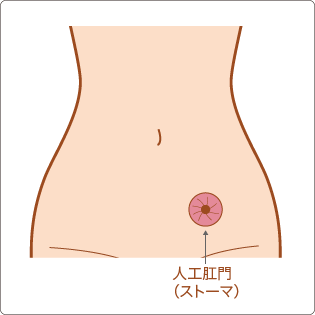

内視鏡治療でがんの切除が難しい場合、手術を行います。手術では、がんの部分だけでなく、がんが広がっている可能性のある腸管とリンパ節も切除します。がんが周囲の臓器にまで及んでいる場合は、可能であればその臓器も一緒に切除します。腸管を切除した後に、残った腸管をつなぎ合わせます。腸管をつなぎ合わせることができない場合には、人工肛門(ストーマ:肛門のかわりとなる便の出口)をおなかに作ります。

結腸がんの手術

がんの周囲にあるリンパ節を同時に切除するために、がんのある部位から10cmほど離れたところで腸管を切除します。がんがある部位によって切除する腸管の範囲が決まるため、手術には回盲部切除術、結腸右半切除術、横行結腸切除術、結腸左半切除術、S状結腸切除術などがあります。また、大腸ががんでふさがれていて、がんを切除できない場合には、食べ物や便が流れるように迂回路を作る手術(バイパス手術)を行うことがあります。

直腸がんの手術

直腸は骨盤内の深く狭いところにあり、周りには前立腺・膀胱ぼうこう・子宮・卵巣があり、出口は肛門につながっています。直腸がんの部位や進行の状況により、直腸局所切除術・前方切除術・直腸切断術・括約筋間直腸切除術の中から適切な方法を選びます。また、直腸の周囲には排尿機能や性機能を調節する自律神経があるため、がんが自律神経の近くに及んでいなければ、手術後に機能障害が最小限ですむよう、自律神経を残す手術を行います(自律神経温存術)。

直腸局所切除術

早期の直腸がんのように、がんとその近くの部分だけを切除すればよい場合、がんが肛門のすぐ近くにある場合には、がんを直接または内視鏡で見ながら切除する経肛門的切除を行います。それ以外に、うつぶせの状態でお尻側から切開する経仙骨的切除や経括約筋的切除があります。

前方切除術

おなか側から切開し、がんがある腸管を切除して、縫い合わせる方法です。腸管の切り口を上部直腸(腹膜反転部より上)で縫い合わせるのが高位前方切除術で、下部直腸(腹膜反転部より下)で縫い合わせるのが低位前方切除術です。低位前方切除術では、一時的な人工肛門(ストーマ)を作る(造設する)場合があります。

直腸切断術

肛門に近い直腸がんや肛門にできたがんでは、直腸と肛門を一緒に切除し、永久人工肛門(ストーマ)を造設します。高齢の人では肛門括約筋(肛門を締める筋肉)の力が低下していることが多く、がんが肛門から離れていても、人工肛門の造設を勧められることがあります。また、直腸のみ切除して肛門を残す場合でも、腸管は縫い合わせないで、人工肛門を作るハルトマン手術を行うこともあります。

括約筋間直腸切除術(ISR)

肛門に近い下部直腸がんでも、がんを切除でき、手術後に肛門の機能が保てることが見込めるときは、肛門括約筋の一部のみ切除して肛門を温存し、永久的な人工肛門を回避する手術ができる場合があります。ただし、がんが完治するかどうか、手術後の排便機能がどの程度保てるかについては、まだ十分に分かっていないため、担当医とよく相談して決める必要があります。

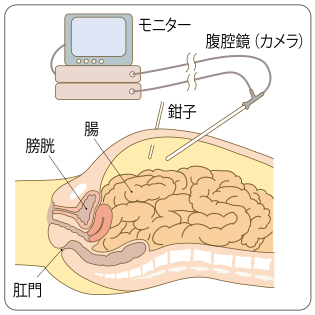

腹腔鏡下手術

腹腔鏡下手術では、二酸化炭素でおなかをふくらませ、おなかの中を内視鏡(腹腔鏡)で観察しながら手術を行います(図12)。腹腔鏡下手術は開腹手術に比べておなかのきず(創)が小さいため、手術後の痛みが少なく回復が早いという長所がある一方、開腹手術に比べて手術時間が長くなりやすく、手術費用が若干高くなります。がんの部位や体格、以前に受けた手術などにより、手術の難しさが左右されるため、腹腔鏡下手術を受けるかどうかは、担当医とよく相談してください。

術後合併症

手術後の合併症とは、手術後の好ましくない症状や状態のことをいいます。縫合不全、創感染、腸閉塞などです。合併症が起こった場合には、それぞれの状況に応じて治療が行われます。

縫合不全

腸管のつなぎ目(吻合部)から便が漏れることです。周囲に腹膜炎(腹部の臓器をおおっている膜の炎症)が起こり、発熱や腹痛などの症状が出ます。直腸がんのように肛門に近いところでつなぐ手術では、ほかの場所に比べて縫合不全が起こりやすくなります。感染や炎症が軽い場合は食事の中止や、点滴治療で治ることもありますが、腹膜炎の症状がある場合は、再手術でおなかの中を洗浄し、人工肛門を作ることが原則です。

創感染

手術のときにできたおなかのきず(創)の縫合部分に、細菌などによる感染が起こることがあります。赤く腫はれて膿が出る、痛みや発熱といった症状が起こります。抜糸や切開により膿を出す、抗生物質を投与するなどして改善します。

腸閉塞

手術の後に、腸閉塞が起こることがあります。腸閉塞は、腸の炎症による部分的な癒着ゆちゃく(本来はくっついていないところがくっついてしまうこと)などによって、腸管の通りが悪くなる状態のことをいいます。便やガスが出なくなり、おなかの痛みや吐き気、嘔吐おうとなどの症状が出ます。多くの場合、食事や水分を取らずに点滴をしたり、胃や腸に鼻からチューブを入れて胃液や腸液を出したりすることなどで回復しますが、手術が必要になることもあります。

排尿障害

手術の内容によっては、排尿を調節している自律神経が影響を受けることがあり、尿意を感じない、排尿してもスッキリしない、などの症状があらわれることがあります。また、尿が出せなくなることもあります。薬で改善することが多いですが、導尿(カテーテルという細い管を尿道から膀胱に挿入して尿をとる処置)が必要になることがあります。担当医と相談して、必要に応じて泌尿器科の医師の診察を受けるとよいでしょう。

排便障害

手術後には、腸を切除した影響や癒着によって排便が不規則になったり、下痢や便秘、ガスが出にくくなりおなかが張ったりする症状があらわれる場合があります。多くの場合、手術から1〜2カ月たつと落ち着きます。

直腸がんの手術後には、一日に何度も便意を感じることがあります。下痢が起こった場合は、脱水症状を避けるため、水分を多めにとりましょう。担当医から整腸剤を処方されることがあります。

ガスが出にくくておなかが張ったり、便秘になったりした場合には、おなかを温めたり、マッサージをしたり、水分を十分に摂取することが大切です。担当医から緩下剤(便を柔らかくする薬)を処方されることがあります。排便や排ガスが全くない場合は腸閉塞の前触れの可能性があります。すぐに担当医に相談しましょう。

性生活への影響

骨盤内には性機能に関係する神経があるため、男性では、直腸がんの手術後に勃起不全や射精障害などの性機能障害が起こることがあります。女性では感覚が弱まることがありますが、大きな障害になることはありません。多くの人が経験する悩みであり、治療などで機能が回復する場合もありますので、恥ずかしがらずに担当医に相談してみましょう。

人工肛門(ストーマ)

人工肛門(ストーマ)をおなかに作る場合には、多くの人が不安を感じます。ストーマは一見「痛そう」に見えますが、痛みを伝える神経がないので、排泄時や触れた際に痛みを感じることはありません。手術後に看護師とともに便を破棄する方法や、ケアの方法を練習します。便をためるストーマ袋には防臭加工がされているため、トイレで便を破棄するとき以外は臭うことはほとんどなく、外出、入浴など通常の生活を送ることができます。

放射線治療

直腸がんの骨盤内の再発を抑える、人工肛門を避けるなどの目的で行う「補助放射線治療」と、痛みや吐き気、嘔吐、めまいなどのがんの再発や転移による症状を和らげることを目的とした「緩和的放射線治療」があります。

緩和的放射線治療

直腸がんなどの骨盤内の腫瘍による痛みや出血、便通障害、骨への転移による痛みや骨折の予防、脳への転移による吐き気、嘔吐、めまいなどの神経症状などを改善する目的で行われ、腹部や頭部などに放射線を照射します。多くの場合、症状が改善します。

副作用について

放射線治療の副作用は、放射線を照射している期間中に起こるもの(早期合併症)と、治療が終了して数カ月から数年後に起こるもの(晩期合併症)があり、照射する部位によって様々な副作用が起こる可能性があります。

治療期間中に起こる副作用は、だるさ、吐き気、嘔吐、食欲低下、皮膚炎(日焼けに似たもの)、白血球減少などがあります。頭部への照射では頭痛、嘔気、脱毛が、腹部や骨盤への照射では下痢、腹痛などがあります。

治療後しばらくして起こる副作用は、腸管や膀胱などからの出血や膀胱炎・腸炎、頻回の排便、頻尿、隣接する臓器と交通(瘻孔ろうこう)ができることなどがあります。

薬物療法

大腸がんに対する薬物療法には、以下の2つがあります。

1)手術後の再発を防ぐ目的で行う「補助化学療法」

2)手術による治癒が難しく、症状を緩和する目的で行う「切除不能進行・再発大腸がんに対する薬物療法」

副作用の対策が進歩したことから、多くの人は、日常生活を送りながら外来で薬物療法を受けることができるようになりました。

薬物療法の基本となる薬は、フルオロウラシル(5-FU)です。5-FUには、点滴と飲み薬があります。5-FUはその他の薬と組み合わせて使用されることも多く、5-FU(点滴)とレボホリナート(l-ロイコボリン、アイソボリン)にオキサリプラチンを組み合わせるフォルフォックス(FOLFOX)療法、あるいはイリノテカンを組み合わせるフォルフィリ(FOLFIRI)療法の2つの療法が柱となっています。

なお、上記の2)「切除不能進行・再発大腸がんに対する薬物療法」では、分子標的薬と併用されることもあります。

分子標的薬としては、点滴のベバシズマブ(アバスチン)、ラムシルマブ(サイラムザ)、アフリベルセプト(ザルトラップ)、セツキシマブ(アービタックス)、パニツムマブ(べクティビックス)※1が使われます。その他に飲み薬のレゴラフェニブ(スチバーガ)も使われます。

※1:大腸癌研究会ウェブサイト 大腸癌治療ガイドライン医師用2016年版の「切除不能進行再発大腸がんに対する化学療法」に追記すべき臨床試験の結果について(2017年12月)

補助化学療法

一般的に、根治切除が行われたⅢ期大腸がんの人に対して6カ月行われますが、3カ月で終わる場合もあります。

補助化学療法としては、飲み薬であるカペシタビン(ゼローダ)、テガフール・ウラシル配合剤(UFT:ユーエフティ)、テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤(TS-1:ティーエスワン)や、点滴で行うフォルフォックス療法、飲み薬と点滴を組み合わせるカポックス(CAPOX:カペシタビンとオキサリプラチンの併用)療法が勧められています。

切除不能進行・再発大腸がんに対する薬物療法

手術による治癒が難しいと診断された場合が対象です。がん自体を小さくして手術ができるようにしたり、がん自体の進行を抑え、延命および症状を軽減したりすることを目的として薬物療法を行います。薬物療法で使用する薬剤の組み合わせは複数あり、全身状態、主な臓器の機能、合併症の有無、腫瘍の状態(がんの遺伝子の状態など)から治療方針を決定します。

薬物療法のみで完治することは難しいですが、薬物療法を行った方が、生存期間が延長し、クオリティ・オブ・ライフ(QOL:生活の質)が向上することが分かっています。

一次治療から五次治療まであり、まずは一次治療から開始し、効果が低下した場合は二次、三次と順に治療を続けていきます。五次治療まで進みますが、どの段階まで治療が可能かはその人の状況によって異なります。

担当診療科と診療実績